Have any questions?

+44 1234 567 890

Von Hopfen und Heimat – Anbau im Gäu und in Haslach

Seit Sommer 2024 stehen an den drei Ortseingängen von Haslach Hopfenanlagen mit dem Hinweisschild auf unser Ortsjubiläum. Die Hopfenanlagen für das Ortsjubiläum wurden von Klaus Kohler und Kurt Kaupp aufgestellt. Diese kümmern sich in der nächsten Zeit um diese Pflanzen. Vielen Dank dafür!

DOCH WARUM GERADE HOPFEN?

Haslach gehörte einst zu dem großen Hopfenanbaugebiet Rottenburg – Herrenberg – Weil der Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts hielt der Hopfenanbau in der Region Einzug und im Januar 1978 fiel im Gäu der letzte Hopfengarten.

Der Hopfengarten in Haslach – Vom Stangenwald zur Drahtanlage

Der Hopfenanbau in Haslach war von Anfang an mit viel Arbeit und Herausforderungen verbunden. Diese Kulturpflanze erfordert ideale Boden- und Klimabedingungen, was den Anbau sowohl zu einer Kunst als auch einem riskanten Geschäft machte.

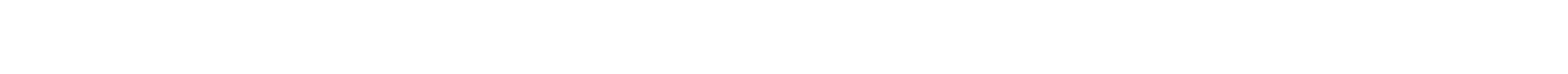

Auch in Haslach hatten die meisten Bauern einen Hopfengarten. Ein Hopfengarten bestand aus 7-8 m hohen Drahtanlagen. Zu Beginn des Hopfenanbaus wurden sie nur an den Stangen gezogen, was eine harte Arbeit für die Männer war: Mit schweren Hopfeneisen wurden Jahr für Jahr Löcher in den Boden gestoßen und die Stangen mit Schwung hineingeworfen. So ein Stangenwald war recht anfällig gegen Sturm, denn fiel einmal eine Reihe, so riss sie bald alle anderen mit sich. Nur notdürftig konnte man sie wieder aufrichten, denn es hieß Rücksicht auf die Reben zu nehmen, die allzu gern abrissen. Deshalb legte man ab ca. 1920 Drahtanlagen an, durch diese wurden auch die Infektionsquellen für Krankheiten reduziert.

Hopfen ist eine anspruchsvolle Kulturpflanze, sie verlangt einen windgeschützten Standort, tiefgründigen Boden (seine Wurzeln reichen 2 und mehr Meter unter die Oberfläche) und genügend Wasser. Andererseits verabscheut er stauende Nässe und kalte Böden, obwohl er doch von Natur in Auwäldern, an Bachläufen und Flüssen zuhause ist. So ist der Hopfen ebenso witterungsabhängig wie der Wein und seine Erträge waren von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterworfen.

In Haslach wurde u.a. in folgenden Gebieten Hopfen angebaut:

- Kuppinger Grund

- Viehtrieb

- Kohlplatte

Vom Pflanzen bis zum Zopfen – Hopfenarbeit und Dorfleben

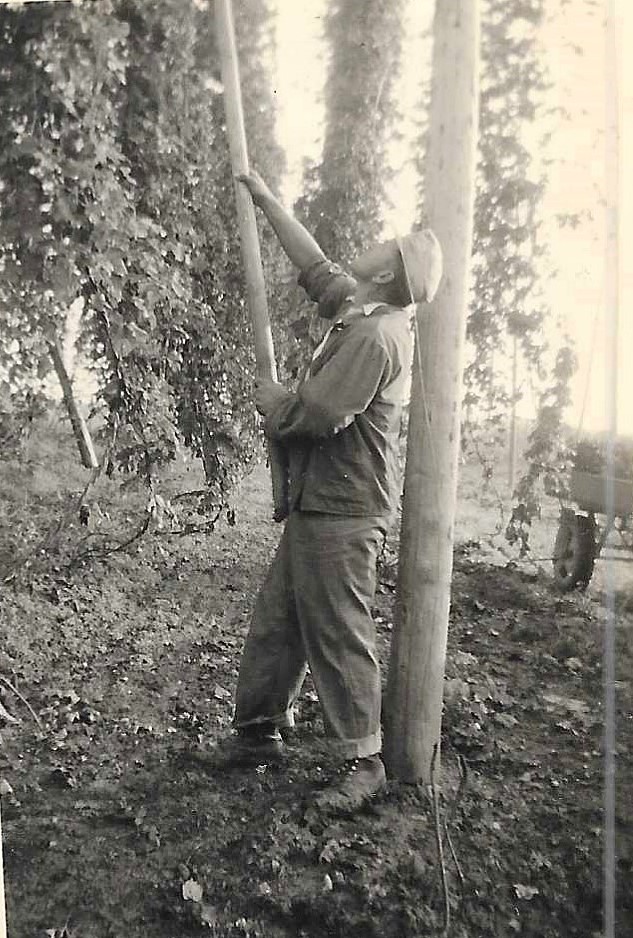

Der Hopfenanbau in Haslach war eine arbeitsintensive und gesellige Tradition. Vom Pflanzen der Stecklinge bis zum Zopfen im Herbst brachte die Arbeit die Dorfgemeinschaft zusammen und förderte zahlreiche soziale Kontakte.

Ein Hopfengarten wurde angelegt, in dem man die Stecklinge pflanzte. Im zeitigen Frühjahr wurden die Pflanzen „aufgedeckt“ und die Schösslinge, noch weiß und glasig wie Spargel, ausgeschnitten bis auf die, welche an den Stangen bzw. am Draht hochgezogen werden sollten. Es dauerte zwei bis drei Jahre bis eine Rute vollen Ertrag brachte. In dem dicht stehenden Stangewald musste mit der Hacke dem Unkraut zu Leibe gerückt werden.

Im September wurden dann die Hopfenranken unten abgeschnitten und mit einem Hopfenhaken von oben heruntergezogen. Zum Transportieren wurden die Ranken geschnitten und gebündelt.

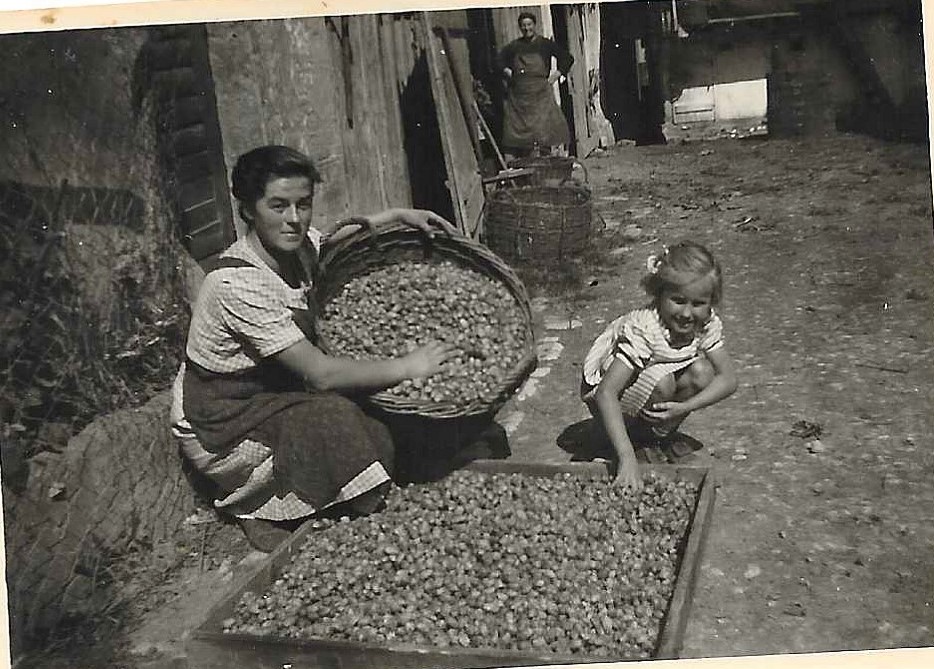

Nun konnte man zuhause das „Zopfen“ angehen. Jede einzelne Dolde musste mit dem Daumennagel oder einem Hopfennagel am Stiel abgeknipst werden. Das Zopfen musste in kurzer Zeit erledigt sein. Je mehr Hände mithalfen, desto besser. Aber obwohl die Kinderschar damals groß war, mussten meist noch fremde Pflückerinnen beschäftigt werden. So kamen die Mädchen und Frauen vom Schwarzwald und der Alb, um sich ein wenig zusätzliches Geld zu verdienen. Das brachte Leben und Übermut in die Dörfer, denn das Hopfenzopfen war eine gesellige Arbeit, die entsetzlich eintönig wäre, hätte man sie nicht mit allerlei Späßen, Geschichten und gemeinsamem Gesang aufgelockert. Kost und Logis wurde den auswärtigen Hopfenzopferinnen gewährt. Viele Liebesbeziehungen und Ehen fanden beim Hopfenzopfen auch in Haslach ihren Anfang und einige Bekanntschaften aus dieser Zeit halten bis heute.

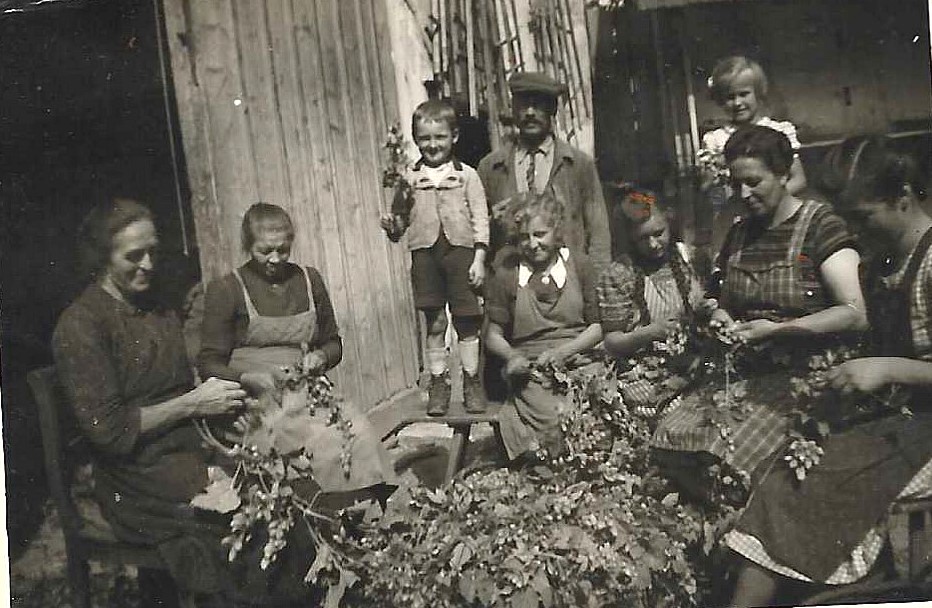

Vom Darr-Häusle bis zum Hopfensack – die Kunst des Trocknens

Die Hopfen mussten anschließend getrocknet werden. Das geschah zunächst auf der Bühne im Haus und auf den Hopfenböden der Scheuer, zu Anfang auch in der Haslacher Kirche.

Später hatte man zum Trocknen Darr-Häusle und Trockenöfen. Nach dem Trocknen wurden die Hopfen in Zweimeter-Säcke abgesackt. Dafür hatte man auf dem oberen Hopfenboden ein quadratisches Loch, über das ein eiserner Ring gelegt wurde. Den brachte der Hopfensacker mit und befestigte daran den oberen Rand des übermannshohen Hopfensacks. Der Sack hing nun in das untere Stockwerk hinunter. Nun wurde er mit dem lockeren trockenen Hopfen gefüllt. Der Sacker stieg dann hinein und trat die Dolden fest. Obwohl die großen Zweimeter-Säcke so fest gestopft waren, wogen sie nicht viel mehr als einen Zentner. Deshalb hieß es hierzulande auch „hopfenleicht“, wenn eine Sache leicht wog oder auch eine Arbeit spielend zu erledigen war.

Die Hopfen wurden dann an Händler verkauft, die über die Dörfer zogen und den Bauern ihre Ware abkauften.

Die Hopfenmarktentwicklung ist ein Kapitel für sich. 1954 wurde eine Hopfenverwertungsgenossenschaft gegründet. Die Hopfenbauern wurden verpflichtet, ihre Ernte an die Genossenschaft zu verkaufen, um unlauteren Geschäften von Hopfenhändlern entgegenzuwirken. Es machte sich mehr und mehr ein Mangel an Arbeitskräften bei der Pflücke bemerkbar. Das beginnende Wirtschaftswunder warf seine Schatten voraus. Es wurden Pflückmaschinen angeschafft, die in der Hopfenpflückhalle in Tailfingen während der Ernte rund um die Uhr in Betrieb waren. Ergänzt wurde diese Einrichtung durch großräumige Lager-, Präparier- und Absackmöglichkeiten im neuerbauten WLZ-Lagerhaus in Herrenberg.

Als schließlich 1966 die Preise für freiverkaufte Hopfen um ca. 100 DM über den Vertragshopfen lagen, wurde noch mehr als bis dahin die Hopfengärten gerodet. Die zunehmende Überproduktion durch unbedachte Flächenausweitung in der Hallertau und in anderen europäischen und überseeischen Ländern ließ keine Preiserholung mehr zu.

In Haslach fiel Ende der 60er Jahre der letzte Hopfengarten, doch noch heute erinnern sich die alten Haslacher an die Zeit des Hopfenanbaus, die zwar anstrengend, aber auch gesellig war.

Teile des Berichts wurden dem Heftlein „Hopfen im Gäu“ - Rückblick auf rund 175 Jahre Hopfenanbau - entnommen.