Have any questions?

+44 1234 567 890

Die Haslacher Mostbamber

"Ortsnecknamen (auch Spott-, Spitz- oder Übernamen für Orte) sind humorvolle oder spöttische Bezeichnungen für Bewohner bestimmter Städte, Dörfer oder Regionen. Diese Namen haben oft historische, kulturelle oder wirtschaftliche Hintergründe und sind meist durch lokale Eigenheiten, Dialekte oder besondere Ereignisse entstanden."

Der gute, alte „Mooscht“, möglichst aus den eigenen - ungespritzten - Äpfeln und Birnen gepresst, ist in den letzten Jahren wieder groß in Mode gekommen. Allenthalben sieht man Anfang bis Mitte November in den Orten rund um Herrenberg Schlepper oder auch Autos mit Anhängern vor sich her zuckeln, deren Ladeflächen mit Obstsäcken oder Plastikfässern voll beladen sind. Sie kommen von der oder fahren zur nächsten „Moschte“, denn nur noch wenige Genießer des schwäbischen Nationalgetränks produzieren es auch selbst bei sich zu Hause. Oft fährt man in den Nachbarort, wo der eine oder andere Bauer Termine an seiner „Moschte“ vergibt, oder man liefert die Äpfel bei der Genossenschaft ab und erhält einige Wochen später industriell abgefüllte Apfelsaftflaschen zurück. Deren Inhalt hat dann freilich nichts mehr mit dem echten schwäbischen Most gemeinsam. Nur einige Alte wissen genauer, wie man vor Jahren noch jeden Spätherbst in der eigenen Scheuer gemostet hat.

Folgende Rezeptur erzählt eine betagte Bäuerin aus Haslach, die es besonders gut wissen muss, denn die „Haslicher“ waren weit und breit für ihren vorzüglichen Most bekannt:

Etwa sieben, in Jahren schlechter Obstqualität acht Zentner Äpfel und Birnen werden in einer Mostmühle „gemahlen“, das heißt: zerrissen. Das reicht mit dem zugegebenen Wasser für etwa 300 Liter Most. Das zerkleinerte Obst, Maische genannt, kommt in einen großen, offenen, zirka 800 Liter fassenden Behälter, die auf zwei Holzböcken ruhende „Stande“. Darin muss man die mit Wasser versetzte Maische drei Tage lang „stürmisch gären“ lassen. Damit kein Heu oder Stroh hineinfällt, sollte die Stande mit einem großen Tuch abgedeckt sein. Am vierten Tag wird die gebildete Flüssigkeit, der beste Most, durch das bis dahin mit einem Holzpfropfen verschlossene Spundloch abgelassen. Um zu verhindern, dass auch die Maische durchs Loch herausfließt, ist an dessen Innenseite ein aus Hopfenranken zusammengebundenes sogenanntes „Bäuschtle“ angebracht. Dieses kann mittels einer durch das Loch geführten Schnur von außen so an die Öffnung gezogen werden, dass die Siebwirkung gesichert ist. Der in einem Holzzuber gesammelte Most wird danach mit Hilfe eines speziellen Mosttrichters (eine Art Holzwanne mit Kupferrohr) auf die einzelnen Fässer verteilt. Durch Entfernung des einen Bocks stellt man anschließend die Stande schräg und schaufelt die Maische mit Schippen in die Mostpresse, wo der restliche Saft ausgepresst wird. Wenn die Fässer alle gefüllt sind, lässt man den Most bei offenem Spundloch noch ausgären, bis schließlich um die Weihnachtszeit die Fässer mit dem Spund verschlossen werden“.

So weit das Haslacher "Mostrezept".

Das bessere Obst wurde jedoch nicht vermostet, sondern den Winter über gegessen oder manchmal auch auf dem Wochenmarkt verkauft. Einst - so wird erzählt - bot eine Haslacher Frau auf dem Herrenberger Markt Äpfel und Birnen zum Verkauf an. Da kam zu ihrem Stand eine alte Schulkameradin, die vor Jahren in eine angesehene Kaufmannsfamilie eingeheiratet hatte. Seither tat sie fürchterlich vornehm und geschwollen, sie schien sogar ihr Schwäbisch verlernt zu haben. Indem sie die Bäuerin kaum eines Blickes würdigte, nahm sie mit spitzen Fingern jedes Stück Obst in die Hand und drehte es hin und her. Die Haslacherin wurde darob immer wütender, und als die Herrenbergerin auch noch meinte: „Früher habet mir in Haslach aber schon noch weichere Äpfel und Birnen g'habt!“ entfuhr es ihr voller Zorn: „Ihr Haireberger könnet doch sogar Pflaschterstoa scheiße, nao dürftet uich doch a paar harte Äpfel ond Biire nix ausmache!“ Zunächst verschlug es der „vornehmen“ Dame die Sprache, doch unversehens verfiel sie in ihren angestammten Dialekt und bäffte heftig zurück: „An deiner Stell dät i mei overschämte Gosch halte, du Haslecher Mooschtbambere!“

Wie es freilich zu dem derben, ja despektierlichen Necknamen „Mooscht-bamber“ kam, das ist eine ganz andere Geschichte. Vor Jahrzehnten hat sie das ortsbekannte Haslacher Original, der frühere Gemeindepfleger „Hansjörg Schorsch“ im Wirtshaus „Taube“ wiederholt zum Besten gegeben und jedes Mal einen riesigen Lacherfolg erzielt:

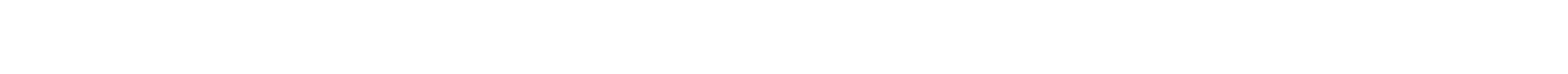

Es war vor langer Zeit, weit vor dem Weltkrieg 1914/18, so pflegte der Hansjörg Schorsch anzuheben, da plagte den alten Schultes ein überaus starkes Bauchweh. Tagelang wollte es mit dem Stuhlgang nicht klappen, eine solch herbe Verstopfung hatte der arme Mann noch nie erlebt. Jammernd wandte er sich an sein Weib. Doch alle Hausmittelchen halfen nichts. Im ganzen Flecken fragte die Schultesfrau herum, bis sie auf ein altes Bauernweible traf, das ihr folgendes empfahl: „Do hoscht aber Glück, dass i grad gmooschtet hao. Gib am Schultes nao a Kriagle vo meim acht Dag alte Mooscht, der ischt so räs, dass ihm‘s de Sponde schao naushaue wird“. Gesagt, getan. Der Kranke war in einer solchen Not, dass er sich zu allem bereit fand. Keine halbe Stunde war nach der Einnahme der „Arznei“ vergangen, da riss es den Schultes mächtig im Gedärme. Mit Mühe und Not schaffte er den Weg zum „Häusle“. Es donnerte und krachte derart auf der Holzkiste, dass sogar die Hühner verschreckt auf dem Hof hin- und herliefen. Erleichtert kehrte der so Genesene in die gute Stube zurück. Gerade wollte er die Heilung mit einem Gläschen Zwetschgenschnaps begießen, da meldete sich der Pfarrer mit einem Krankenbesuch an. „Ja wie geht es denn dem Herrn Gemahl, liebe Frau?“, fragte der Gottesmann mitfühlend schon draußen im Hausgang. „Oh Gott, Herr Pfarrer, Sie kommet grad reacht, mei Ma ka wieder sch..., äh, bambe“. Schnell hatte sie sich noch verbessert, um vor dem studierten Herrn nicht ordinär zu wirken.

Doch der Seelsorger trug es mit Fassung, er konnte sich weder ein Schmunzeln verkneifen noch das ganze Vorkommnis für sich behalten. Auch wenn (oder gerade weil?) er die Anekdote zunächst „nur“ im Kreise seiner Amtsbrüder weitererzählte, machte die Geschichte vom „Haslicher Mooschtbamber“ alsbald im ganzen Dekanat Herrenberg die Runde.

Es war vor langer Zeit, weit vor dem Weltkrieg 1914/18, so pflegte der Hansjörg Schorsch anzuheben, da plagte den alten Schultes ein überaus starkes Bauchweh. Tagelang wollte es mit dem Stuhlgang nicht klappen, eine solch herbe Verstopfung hatte der arme Mann noch nie erlebt. Jammernd wandte er sich an sein Weib. Doch alle Hausmittelchen halfen nichts. Im ganzen Flecken fragte die Schultesfrau herum, bis sie auf ein altes Bauernweible traf, das ihr folgendes empfahl: „Do hoscht aber Glück, dass i grad gmooschtet hao. Gib am Schultes nao a Kriagle vo meim acht Dag alte Mooscht, der ischt so räs, dass ihm‘s de Sponde schao naushaue wird“. Gesagt, getan. Der Kranke war in einer solchen Not, dass er sich zu allem bereit fand. Keine halbe Stunde war nach der Einnahme der „Arznei“ vergangen, da riss es den Schultes mächtig im Gedärme. Mit Mühe und Not schaffte er den Weg zum „Häusle“. Es donnerte und krachte derart auf der Holzkiste, dass sogar die Hühner verschreckt auf dem Hof hin- und herliefen. Erleichtert kehrte der so Genesene in die gute Stube zurück.

Gerade wollte er die Heilung mit einem Gläschen Zwetschgenschnaps begießen, da meldete sich der Pfarrer mit einem Krankenbesuch an. „Ja wie geht es denn dem Herrn Gemahl, liebe Frau?“, fragte der Gottesmann mitfühlend schon draußen im Hausgang. „Oh Gott, Herr Pfarrer, Sie kommet grad reacht, mei Ma ka wieder sch..., äh, bambe“. Schnell hatte sie sich noch verbessert, um vor dem studierten Herrn nicht ordinär zu wirken.

Doch der Seelsorger trug es mit Fassung, er konnte sich weder ein Schmunzeln verkneifen noch das ganze Vorkommnis für sich behalten. Auch wenn (oder gerade weil?) er die Anekdote zunächst „nur“ im Kreise seiner Amtsbrüder weitererzählte, machte die Geschichte vom „Haslicher Mooschtbamber“ alsbald im ganzen Dekanat Herrenberg die Runde.

aus: Wolfgang Wulz, Bäre, Beerlesklopfer ond Bachscheißer, Schwäbische Neckereien aus dem Kreis Böblingen. Mit Zeichnungen von Karlheinz Haaf.

Silberburg-Verlag, Tübingen, 2015.

Das Buch ist im Buchhandel leider vergriffen, aber Exemplare können - gerne auch signiert - direkt bei Wolfgang Wulz unter info@wulz.de bestellt werden.